皆さん、こんにちは!株式会社フロンティア技研のチーフ、三浦です。

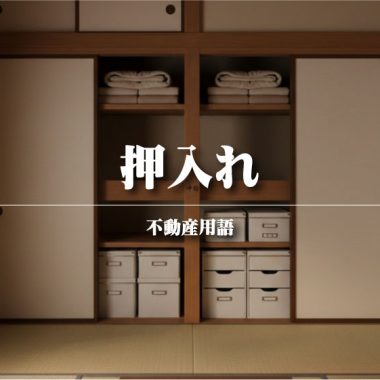

不動産の世界には、日常ではまず耳にしないような、まるで歴史の教科書から飛び出してきたような専門用語がたまに登場します。今日はそんな「レア」な権利についてご紹介しましょう。その名も…

「永小作権(えいしょうさくけん)」

「え、なにそれ!?」「なんか強そう!」と感じた方、その感覚は間違いではありません。でも、ご安心ください。現代の不動産取引でこれに出くわすことは、宝くじに当たるより稀かもしれません。

永小作権って、一体どんな権利?

永小作権とは、簡単に言うと、「他人の土地を借りて、作物を作るために、非常に長い期間(ほぼ永遠に!)利用できる権利」のことなんです。

ポイントはいくつかあります。

-

「物権(ぶっけん)」であること: 普通の賃貸契約(債権)と違って、この永小作権は「物権」という非常に強い権利でした。つまり、土地の持ち主が変わっても、この権利はそのまま残り、新しい持ち主にも「私はこの土地で農業をする権利がある!」と主張できたんです。

-

「永」とつくほどの長期: その名の通り、非常に長い期間、土地を利用できるのが特徴でした。

-

「小作」は農業: 文字通り、土地を耕して作物を育てるための権利です。建物などを建てる権利とは異なります。

今もあるの?

結論から言うと、現代の日本で、新しく永小作権を設定することは、ほぼ不可能です。

これは、戦後の「農地改革」によって、農地に関する権利関係が大きく変わったためなんです。昔は、地主と小作人の間に「永小作権」のような複雑な権利関係がありましたが、農地改革で多くの農地が小作人のものになったり、新たな権利設定が厳しく制限されたりしました。

だから、今この永小作権が残っている土地は、全国でもごくごく一部、本当に「歴史の生き証人」のようなレアなケースに限られます。私たち不動産のプロでも、実務でこの権利に遭遇することは、ほとんどありません。

でも、この「使われなくなった」権利を知ることで、不動産の歴史や権利関係の奥深さに触れられますよね。

それではまた明日、毎日更新ブログでお会いしましょう!

今回の「永小作権」の話、いかがでしたでしょうか? 現代の不動産取引では滅多にお目にかかることのない権利ですが、土地には「所有権」だけでなく、様々な「権利」が複雑に絡み合っていることがある、ということを改めて教えてくれます。

例えば、建物を建てるための「借地権」や、他人の土地を通行するための「通行地役権」など、現代でも重要な権利はたくさん存在します。これらの権利が正しく登記され、明確になっているかは、不動産の価値や利用の自由度を大きく左右する重要なポイントです。

私たちフロンティア技研では、お客様が安心して不動産を購入・売却できるよう、土地の権利関係についても徹底的に調査し、ご説明いたします。一見複雑に見える権利関係も、専門家が丁寧に紐解くことで、リスクを回避し、お客様にとって最適な取引を実現することが可能です。どんな些細な疑問でも、お気軽にご相談ください!

コメント