朝の通勤、ランチタイムの散策、休日の街歩き… 私たちの日常には、「歩く」という行為が溶け込んでいます。

でも、ちょっと考えてみてください。

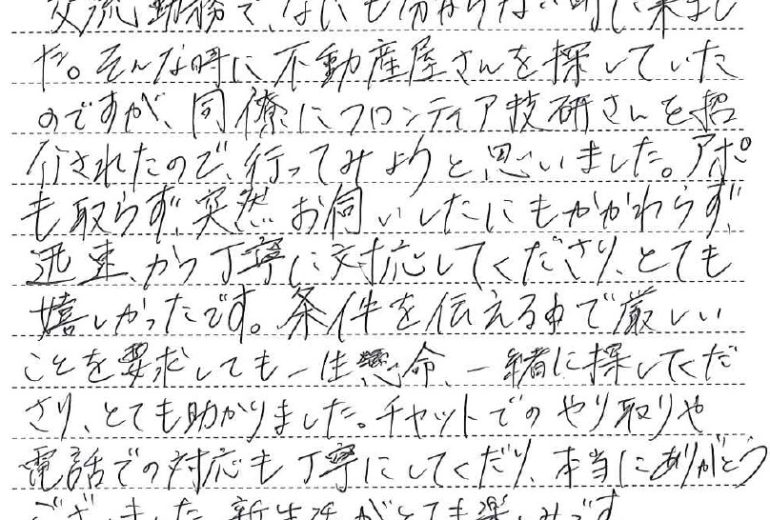

「この道、歩道が狭くて危ないな…」 「信号待ちが長すぎてイライラする…」 「休憩できるベンチが全然ないな…」 「歩いてても面白くない街だな…」

そう感じる場所もあれば、

「この通り、緑が多くて気持ちいいな!」 「ふと立ち寄ったカフェが素敵だった!」 「公園で子供たちが楽しそうに遊んでる声が聞こえる…」 「色んなお店があって、歩いてるだけで楽しいな!」

と感じて、思わず遠回りしたり、目的もなくぶらぶらしたくなるような場所もありますよね。

この「思わず歩きたくなる街」と「正直、歩きたくない街」の差って、一体何なのでしょうか?

実は、ここ数年、都市開発やまちづくりの世界で、この「歩くこと」に焦点を当てた、ある特別なコンセプトが世界的に注目されています。それが、今回のテーマである 「ウォーカブル・シティ(Walkable City)」 なんです!

「ウォーカブル? なんかカタカナで難しそう…」

いえいえ、そんなことはありません。ウォーカブル・シティとは、文字通り 「歩ける街」「歩きたくなる街」 のこと。でも、ただ単に歩道があれば良い、という単純な話ではないんです。

そこには、人々が快適に、安全に、そして何よりも「楽しく」歩き回れるようにするための、様々な工夫や仕掛けが隠されています。まるで、都市全体が人間を楽しませるためにデザインされたテーマパークのように。

この記事では、そんなウォーカブル・シティの秘密を、まるで探偵になった気分で徹底的に解剖していきます!

- ウォーカブル・シティって具体的にどんな街のこと?

- なぜ今、ウォーカブル・シティが世界中で注目されているの?

- ウォーカブルな街には、どんないいことがあるの?(個人にも、街にも!)

- 残念ながら「ウォーカブルじゃない街」の特徴は?

- 世界や日本のウォーカブルな街の事例を見てみよう!

- そして、あなたの街もウォーカブルになる可能性は?

この記事を読めば、きっといつもの街の見え方が変わるはずです。そして、あなたが住む場所を選ぶ時、あるいは将来のまちづくりについて考える時に、きっと役立つ視点が得られるでしょう。

さあ、一緒に「歩きたくなる街」の魅力に迫り、「ウォーカブル」という新しいメガネで世界を見てみましょう!

目次 [非表示]

ウォーカブル・シティとは? 一言でいうと「人間が主役の、歩いて楽しい街」!

ウォーカブル・シティとは何か? 最もシンプルに表現するなら、それは「人間を中心としたまちづくりがなされており、人々が安全かつ快適に、そして魅力的に感じながら歩けるようにデザインされた都市」のことです。

これまでの多くの都市は、自動車交通の円滑化を最優先に設計されてきました。広い車道、郊外型の大型店舗、駐車場が充実したロードサイド店… これらは自動車で移動する人にとっては便利かもしれませんが、歩いている人にとっては必ずしも快適ではありませんでした。

ウォーカブル・シティは、この考え方を転換し、「歩行者を都市の主役」と捉え直します。人が歩くことを楽しむことで、街に賑わいが生まれ、交流が生まれ、新たな発見が生まれる。そうすることで、都市全体の魅力や活力が向上することを目指しています。

つまり、ウォーカブル・シティとは単なる「歩きやすさ」の追求だけでなく、「歩くことを通じた都市の活性化」であり、「人間の豊かさや幸福度を高めるためのまちづくり」なのです。

なぜ今、ウォーカブル・シティがこんなにも注目されているのでしょうか? 背景には、いくつかの現代的な課題があります。

- 環境問題: 自動車への依存を減らし、徒歩や公共交通機関の利用を促進することで、CO2排出量を削減し、環境負荷を低減できます。

- 高齢化社会: 高齢者や移動が困難な人々にとって、安全で快適に歩ける街は、社会参加を促し、健康寿命を延ばすことに繋がります。

- 健康意識の高まり: 運動不足解消のために、日常的に歩くことを生活に取り入れたいと考える人が増えています。

- 都市の魅力低下: 中心市街地の衰退や、どこも似たような景観になってしまう問題に対し、人間的なスケールで歩いて楽しい街は、その街独自の魅力を高め、人を呼び戻す力になります。

これらの課題に対応し、より持続可能で、より人間らしい豊かな都市生活を実現するための切り札として、ウォーカブル・シティという考え方が世界中で共有され、実践され始めているのです。

ウォーカブル・シティを形作る要素:何があれば「歩きたくなる」?

では、具体的にどんな要素があれば、私たちは「この街、歩くのが楽しいな!」と感じるのでしょうか。ウォーカブル・シティを構成する主な要素を見ていきましょう。

-

安全性: 何よりもまず、安心して歩けることが大前提です。

- 広い歩道と適切な舗装: ベビーカーや車椅子の人も通行しやすい幅があり、段差が少ない、滑りにくい舗装。

- 交通量の抑制と速度制限: 生活道路では自動車の交通量を抑えたり、速度制限を設けたりして、歩行者との安全を確保。

- 信号の最適化: 歩行者がストレスなく渡れるように、信号の待ち時間を短縮したり、押しボタン式信号を増やしたり。

- 街灯の整備: 夜間でも安心して歩ける明るさの確保。

- 防犯対策: 死角が少なく、人通りがあることで、犯罪を抑止。 安全でなければ、いくら魅力的でも歩く気にはなれません。

-

快適性: 暑さや寒さ、雨風をしのげたり、疲れた時に休憩できたり。五感で感じる快適さも重要です。

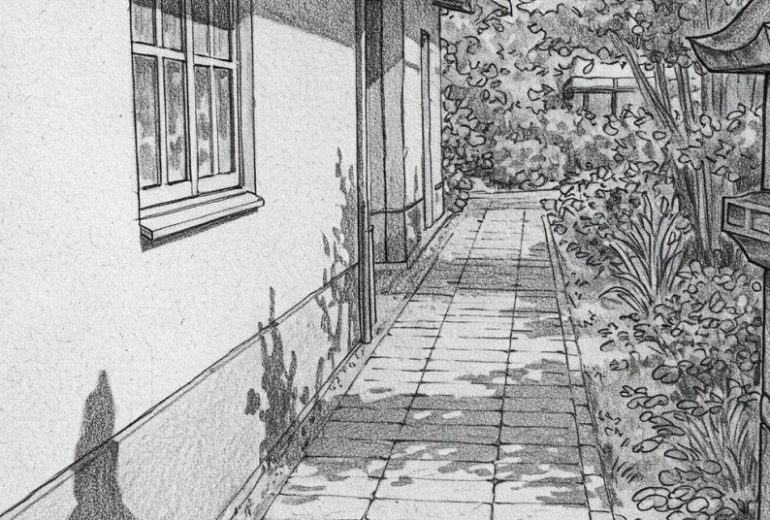

- 木陰と緑: 並木道や街路樹、公園などが、夏の暑い日差しを和らげ、視覚的な癒やしを提供。

- ベンチや休憩スペース: 歩き疲れた時に気軽に座れる場所があること。

- 公共トイレの設置: 清潔で利用しやすいトイレがあること。

- バリアフリー: 段差解消やスロープ設置など、誰もが移動しやすい工夫。

- 良好な空気質: 排気ガスが少なく、きれいな空気を吸えること。 快適であれば、自然と歩く距離も伸びます。

-

楽しさ: 歩いている途中に「おっ!」と思うような発見があったり、心が弾んだりする要素です。

- 魅力的な景観: 歴史的な建物、美しい街並み、景色の良い場所など、歩いていて飽きない風景。

- 多様な店舗や施設: カフェ、レストラン、個性的な雑貨店、本屋、ギャラリーなど、立ち寄りたくなるお店が点在。

- 賑わいと活気: 人通りが多く、活気があることで安心感が生まれ、気分も高揚。

- ストリートアートやパフォーマンス: 壁画、オブジェ、音楽演奏など、街角のサプライズ。

- 公園や広場: 休憩だけでなく、イベントやアクティビティの場として、人々の憩いの場に。 「何か面白そうなものがあるかも!」という期待感が、私たちを歩かせます。

-

利便性: 目的地にスムーズにたどり着ける、様々な場所にアクセスしやすいという機能的な側面です。

- 公共交通機関との連携: 駅やバス停からのアクセスが良い、公共交通機関の乗り換えがしやすい。

- 多様な施設が集積(ミックスユース): 住宅、オフィス、商業施設、公共施設などが近接しており、歩いて色々な用事を済ませられる。

- 分かりやすい案内表示: 地図や誘導サインが分かりやすく、迷いにくい。

- 自転車や他の交通手段との共存: 歩行者の安全を確保しつつ、自転車シェアや小さなモビリティなども適切に配置・利用できる。 「歩けば色々なところにすぐ行ける!」という感覚が、歩くことを日常の選択肢にします。

-

交流: 人と人との偶然の出会いや、地域との繋がりを感じられる機会があることです。

- 人が滞留しやすいオープンスペース: 広場、カフェのテラス席、公園のベンチなどで、人が自然と集まり、立ち話が生まれる空間。

- イベントの開催: マルシェ、フェスティバルなど、地域住民が集まるイベントが、街に活気と交流を生む。

- 人間的なスケール: 建物が大きすぎず、街路の幅が適切で、人々の顔が見える距離感。 歩くことで、地域の一員であることを感じられ、新たな交流が生まれる可能性があります。

これらの要素が複雑に絡み合い、相乗効果を生むことで、私たちは「ウォーカブルな街だな」と感じ、自然と足が向かうようになるのです。単に物理的な環境を整えるだけでなく、そこに「活動」や「賑わい」といったソフトな要素が加わることが、ウォーカブル・シティの実現には不可欠と言えます。

ウォーカブルだと、どんないいことがあるの? 驚きのメリット!

ウォーカブル・シティは、そこに暮らす人々や働く人々だけでなく、都市全体にとっても様々な良い効果をもたらします。まさに「歩く」ことのチカラ!

個人にとってのメリット🚶♀️🚶♂️

- 健康増進: 日常生活の中で自然と運動量が増え、体力向上や肥満、生活習慣病の予防に繋がります。

- ストレス軽減と精神的なゆとり: 自動車運転のストレスから解放され、景色を楽しみながらゆったり歩くことでリフレッシュできます。

- 新しい発見と創造性の刺激: 歩くことで、普段気づかないお店や風景、人との出会いがあり、五感が刺激され、新しいアイデアが浮かぶことも。

- 地域への愛着と繋がり: 街を歩き回ることで、地域の魅力や課題に気づき、まちづくりへの関心が高まったり、地域コミュニティとの繋がりを感じやすくなります。

- お金の節約: 自動車の維持費や駐車料金、公共交通機関の運賃を節約できる可能性があります。

都市・社会にとってのメリット🏙️🌍

- 都市の活性化と経済効果: 人通りが増えることで、沿道の店舗に立ち寄る人が増え、商業が活性化します。賑わいが生まれることで、新たなビジネスが生まれたり、企業誘致にも繋がったりします。

- 交流の促進とコミュニティ強化: 人々が街を歩き、広場などで交流することで、地域コミュニティが活性化し、防犯効果も高まります。

- 環境負荷の低減: 自動車の利用が減ることで、大気汚染や騒音、CO2排出量が削減され、よりクリーンで持続可能な都市になります。

- 公共交通機関の利用促進: 駅やバス停へのアクセスが向上することで、公共交通機関の利用者が増え、運行の効率化や維持に繋がります。

- 観光振興: 歩いて楽しい魅力的な街は、観光客にとっても魅力的です。街歩きそのものが観光資源になります。

- 土地利用の効率化とコンパクトシティ化: 徒歩圏内に様々な機能が集積することで、郊外への無秩序な拡大を防ぎ、効率的な都市構造(コンパクトシティ)を実現できます。

- 防災性の向上: 広い歩道やオープンスペースは、災害時の避難経路や避難場所としても機能します。

ウォーカブル・シティ化は、単に歩きやすい街を作るだけでなく、健康、環境、経済、社会的な繋がりといった多岐にわたるメリットを生み出す、まさに「一石何鳥」もの効果が期待できるまちづくりのアプローチなのです。

「残念…この街はウォーカブルじゃないかも?」 歩きにくい街の特徴 😔

ウォーカブル・シティの素晴らしいメリットを見てきましたが、残念ながら、私たちの身の回りにはまだまだ「歩きにくい街」も多く存在します。ウォーカブルじゃない街には、どんな特徴があるのでしょうか。

- 歩道が狭い、途切れている、または存在しない: 人とすれ違うのもやっとだったり、突然歩道がなくなって車道を歩かざるを得なかったり。これでは安全に歩けません。

- 段差や凹凸が多い: バリアフリー化が進んでおらず、ベビーカーや車椅子だけでなく、健常者でもつまずきやすい。

- 信号待ちが非常に長い: ちょっと横断したいだけなのに、何分も信号で待たされる。歩くことへのモチベーションが著しく低下します。

- 車道が広すぎて横断しにくい: 何車線もある道路を渡るのが怖かったり、横断歩道が少なかったり。

- 休憩できる場所がほとんどない: ベンチ一つない殺風景な通りだと、少し歩いただけでも疲れてしまいます。

- 魅力を感じない単調な街並み: どこも同じような建物が並んでいたり、壁ばかりで変化がなかったりすると、歩いていても飽きてしまいます。

- 立ち寄りたくなるお店や施設が少ない: 歩いていても、「ちょっと入ってみようかな」と思えるようなお店がないと、ただ移動するだけになってしまいます。

- 夜道が暗くて怖い: 街灯が少なく、人通りも少ない夜道は、安全面でも心理面でも歩くことを躊躇させてしまいます。

- 自動車の騒音や排気ガスがひどい: 幹線道路沿いなど、騒音や空気が悪く、歩いていて不快に感じます。

これらの特徴に心当たりがある場所は、「ウォーカブルじゃない街」のサインかもしれません。あなたの普段歩いている道はどうでしょうか?

世界のウォーカブル・シティ事例:憧れの街から学ぶ!🌍

世界には、ウォーカブル・シティの考え方を積極的に取り入れ、人々に愛される魅力的な街づくりに成功している事例がたくさんあります。いくつか見てみましょう。

- コペンハーゲン(デンマーク): 長年にわたり「人間中心」の都市計画を進めてきた代表例。歩行者専用のショッピングストリート「ストロイエ」は有名です。自転車道も整備され、市民の多くが徒歩や自転車、公共交通機関で移動しています。街中に広場や公園が多く、人々が気軽に集まり、くつろげる空間が豊富です。

- パリ(フランス): 歴史的な街並みそのものが魅力的で、歩いているだけで絵になる都市。セーヌ川沿いの遊歩道整備や、中心部での自動車交通規制など、歩行者が楽しめる空間を増やす取り組みが進められています。カフェのテラス席が多く、人々が街角で過ごす文化もウォーカブルな雰囲気を高めています。

- ポートランド(アメリカ): 全米でも有数のウォーカブルな都市として知られています。コンパクトな街区、路面電車とバス網の充実、ダウンタウンの活性化、ファーマーズマーケットの開催など、歩いて暮らすことの魅力を高める様々な取り組みが行われています。クラフトビール醸造所や個性的なお店が多く、街歩きが楽しい雰囲気です。

- メルボルン(オーストラリア): 「裏通り(Laneway)」文化が発達しており、車が入れないような細い路地に個性的なカフェやショップがひしめき合っています。路面電車網も発達しており、中心部の移動は徒歩と組み合わせるのが便利。アートや文化イベントも多く、街全体に活気があります。

これらの都市に共通するのは、単に歩道を広くしただけでなく、「歩くことの楽しさ」「街で過ごすことの豊かさ」を追求している点です。人が主役となり、街が人々のアクティビティを受け止める器となっているのです。

日本のウォーカブルな取り組み:私たちの街はどうなる?🇯🇵

日本でも、ウォーカブル・シティの考え方は急速に広まっています。多くの自治体が、国土交通省などが推進する「まちなかウォーカブル推進事業」などを活用し、具体的な取り組みを進めています。

- 福岡市(天神ビッグバンなど): 都心部再開発「天神ビッグバン」と連携し、福岡市全体で「歩いて楽しいまちづくり」を推進。特に賑わい創出を重視し、公園の再整備や公開空地の活用、イベント開催などで、人が滞留し、交流する空間を増やしています。

- 名古屋市(栄地区など): 「栄地区グランドビジョン」に基づき、広小路通の歩道拡幅やテラス席設置、公園の再整備など、都心部を歩いて楽しい空間に変える取り組みを進めています。

- その他、全国各地で: 多くの地方都市でも、駅前広場の再整備、廃線跡地の遊歩道化、商店街の活性化、歴史的地区の景観整備など、地域の特性を活かしたウォーカブルなまちづくりが行われています。「車中心」から「人中心」への転換は、日本全国的な流れになりつつあります。

かつては「とりあえず車道を広くすれば便利になる」と考えられていた時代もありましたが、人口減少や高齢化が進む現代においては、公共交通機関と連携しつつ、人が歩いて暮らせるコンパクトで魅力的な街の重要性が高まっています。日本の各都市が、それぞれの課題と向き合いながら、「歩きたくなる街」を目指して様々な挑戦を続けています。

ウォーカブル・シティの課題と未来:これからどうなる?🤔

ウォーカブル・シティは多くのメリットをもたらしますが、実現にはいくつかの課題もあります。

- 自動車交通との共存: 自動車の流れを完全に止めることはできません。歩行者の安全を確保しつつ、自動車交通とのバランスをどう取るかは常に課題です。

- 費用と時間: 大規模な道路構造の変更や公共空間の整備には、多額の費用と長い時間がかかります。

- 住民や関係者の合意形成: まちづくりには様々な立場の人が関わるため、全員の合意を得ながら進めるのは容易ではありません。

- 多様なニーズへの対応: 高齢者、子供連れ、障がいのある方など、様々な人にとっての「歩きやすさ」「楽しさ」を実現する必要があります。

- 維持管理: せっかく整備した空間も、適切に維持管理されなければ魅力は失われてしまいます。

しかし、これらの課題を乗り越えながら、ウォーカブル・シティの取り組みは進化し続けています。

- テクノロジーの活用: AIによる交通量予測や信号制御、IoTセンサーによる環境モニタリング、デジタルサイネージでの情報提供など、テクノロジーがウォーカブルな街をサポートします。

- 超高齢社会への対応: よりきめ細やかなバリアフリー化や、休憩場所の増加など、高齢者にとってさらに優しい街づくりが進むでしょう。

- 環境変動への適応: ヒートアイランド対策としての緑地増加や、雨天時にも歩きやすい工夫なども重要になります。

未来のウォーカブル・シティは、単に歩きやすいだけでなく、テクノロジーと自然が調和し、多様な人々がお互いを尊重しながら、健康で豊かな生活を送れる場所を目指していくでしょう。

まとめ:あなたの街もウォーカブルになる! 意識を変えれば街は変わる!

ウォーカブル・シティとは、「人間が主役となり、安全・快適・楽しく歩けるようにデザインされた街」のことです。それは、個人の健康や発見、地域への愛着を育むだけでなく、都市の活性化、環境負荷低減、コミュニティ強化といった、社会全体に良い影響をもたらすまちづくりのアプローチです。

歩道が狭い、休憩場所がない、車優先… 残念ながらウォーカブルとは言えない街もまだありますが、世界中の、そして日本の多くの都市が、「歩きたくなる街」を目指して様々な取り組みを進めています。

ウォーカブルなまちづくりは、行政やデベロッパーだけでなく、私たち住民一人ひとりの意識や行動も重要です。

- 普段の移動で、意識的に歩く距離を増やしてみる。

- 街を歩く時に、どんな場所が快適で楽しいか、どんな場所が歩きにくいかを観察してみる。

- 地域のまちづくりイベントや住民アンケートなどに参加してみる。

- 街の素敵な場所や、改善してほしい場所について、SNSなどで発信してみる。

あなたの「歩きたい」という気持ちや、「この街をもっと良くしたい」という思いが、ウォーカブル・シティの実現に繋がります。

この記事をきっかけに、いつもの街を「ウォーカブル」という視点で眺め、「どうすればもっと歩きたくなるかな?」と考えてみてください。きっと、新しい発見があるはずです。

ウォーカブル・シティ。それは、私たちの健康で豊かな暮らしと、街の輝く未来を創る、希望に満ちたまちづくりのキーワードです。さあ、あなたも今日から、「歩く」ことをもっと楽しんでみませんか? そして、あなたの街を、もっと「ウォーカブル」な場所に変えていく一員になりましょう!

コメント